До тех пор, как много лет назад я приехала в Германию, я никогда не слышала о Дюрере. Его имя почему-то практически не было известно у нас, может разве что только узкому кругу специалистов. А это совершенно не заслуженно!

Дом-музей Альбрехта Дюрера в Нюрнберге

Дом Альбрехта Дюрера, Нюрнберг

Сейчас стена молчания несколько прервана, но тем не менее этот выдающийся живописец средневековья остаётся недостаточно известным широкой публике. Альбрехт Дюрер относится к гениям художественного искусства, коих в его время Европа родила, надо сказать, в определенном количестве.

Из окон дома видны остатки крепостной городской стены

- Окна средневекового дома

- Жизнь бьет ключом на старой улице города Нюрнберга

Гений — это всегда штучный товар. И Дюрер находится рядом в такой звёздной плеяде, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и другие чуть менее известные итальянцы.

Говоря и высоко ценя эпоху европейского Возрождения, упоминают почему-то главным образом итальянцев. Они того, конечно, заслуживают, но Дюррер — безусловный гений, искусство которого опередило намного свое время и смотрится актуально и сегодня, не смотря на то, что жил он и творил на рубеже, подумать только, 15 и 16 веков.

Годы его жизни частично пересекаются с годами жизни Леонардо да Винчи, но мастера не были знакомы, хотя в начале творческого пути Дюррер путешествовал в том числе и по Италии, что являлось привычной нормой того времени.

Молодой человек обучался таким образом не только своему ремеслу, но и жизни в целом. И Дюррер, подобно Леонардо, был так же не только живописцем, но и графиком, математиком, а так же теоретиком искусства, среди его работ были так же и карты звёздного неба. В его доме в Нюрнберге есть явные свидетельства присутствия там когда-то обсерватории.

Начинал он работать сначала в ювелирной мастерской своего отца. Семья была большая, Альбрехт был третьим из 18 детей и старшим сыном. Ему то отец и намеревался передать свое хлебное мастерство. Однако рано замеченная склонность к рисованию, заставила таки отца, скрепя сердце, разрешить сыну пойти своим путём, который и прославил его.

Я не буду повторять то о нем, что в общем-то можно найти интересующемуся в интернете. Выскажу свою персональную точку зрения о его творчестве и свои впечатления о его доме в Нюрнберге.

Полагаю, что будучи абсолютно гениальным, он не «дотянул» до бешеной популярности итальянцев только потому что судьба его была связана рождением с Германией и был он (и может быть, так и остаётся) в этой стране практически единственным подобного уровня. В то время как итальянцев, больших и малых, была целая плеяда и все вместе они прославили свою родину.

Кроме того Италия — она по сути своей более жизнелюбивая, красочная и волнующая, в то время как Германия склонна к рационализму и педантичной расчётливости, что само по себе не располагает к занятиям изящными искусствами.

Печатная мастерская в доме Дюрера. Здесь можно познакомиться с гравюрными и другими художественными техниками того времени

Вот и Дюрер во многом зарабатывал далеко не живописными полотнами, а графикой, печатным станком. Он делал иллюстрации в сотнях и даже тысячах экземпляров, которые в его время были востребованы и хорошо оплачивались.

Дом-музей Дюрера в Нюрнберге стал его музеем уже примерно как 200 лет, и это время, когда только немцы таким образом стали утверждать его имя как выдающегося соплеменника. 200 лет — это не так уж и много. Итальянцы прославлены уже гораздо дольше.

Картина воссоздает Дюрера в его мастерской

Дюрер стал первым в Германии, чья слава вышла за пределы отчизны. Частично это произошло уже при его жизни.

Он начал хорошо зарабатывать будучи ещё достаточно молодым.

Дом в Нюрнберге он купил сам и прожил в нем до конца своей жизни. Дом по тогдашним меркам был огромным, особенно, если учитывать, что у Дюрера не было детей, и семья, таким образом, была небольшой. Но сегодня это кажется удивительным:

— Какого роста были тогда люди? — думаешь, ходя между комнатами и чуть ли не стукаясь о притолоки дверных проёмов.

- Печь-голанка в доме

- Здесь воссоздана атмосфера конца 15-начала 16 веков

- Умывальник

- Кухня

Дверной проем комнаты дома — музея, где стоит печатный станок, и где и сегодня, благодаря работникам музея можно увидеть технологию средневекового печатания, (возможно самая посещаемая) снабжён даже амортизирующими подушками, чтобы уберечь сегодняшних достаточно высоких посетителей от удара по лбу при входе в комнату.

Дом после смерти мастера, не оставившего наследников, кочевал из одних рук в другие, и был 200 лет назад выкуплен государством с целью увековечивания имени великого соотечественника.

Но вещей и обстановки действительно принадлежавших Дюреру не сохранилось, не известно доподлинно и о предназначение в его времена каждой из имеющихся в доме комнат. Здесь просто воссоздана атмосфера средневекового убранства, скажем так, дома зажиточного горожанина того времени. Здесь на нескольких этажах мы видим кухню, несколько жилых комнат, рабочее помещение с печатным станком. А что касаемо его живописных полотен, то некоторые их них настолько большие, что их невозможно представить нарисованными в этом доме.

Подлинников живописи Дюрера в доме нет ни одного. Но есть комната — пристройка к дому — с копиями некоторых. Практически все его живописные работы распроданы были уже при его жизни и разбросаны сегодня по всему миру. Да и как я поняла, писал он, будучи всё таки практичным немцем, главным образом под заказ.

- Копия «Мадонна с младенцем»

- Копия «Адам и Ева»

Но чтобы начать получать эти самые заказы им была предпринята в своё время, некая, как сказали бы сегодня, пиар-акция: он с разрывом каждый раз в несколько лет нарисовал 3 своих автопортрета, что было совершено не свойственно нравам того времени. На первом портрете ему 22, и это ещё юноша, почти мальчик — неуверенный, со странной прической, но серьезный и вдумчивый, а на последнем ему 28 и это совсем другой человек!

Самый парадный — это средний портрет, где он хорошо одет, причесан. Задний план портрета выполнен по канонам итальянских мастеров. Именно после этого портрета ему стали поступать заказы на портреты от знатных особ.

- Автопортрет в возрасте 22 лет. Копия

- Парадный автопортер в возрасте 26 лет. Копия из дома-музея

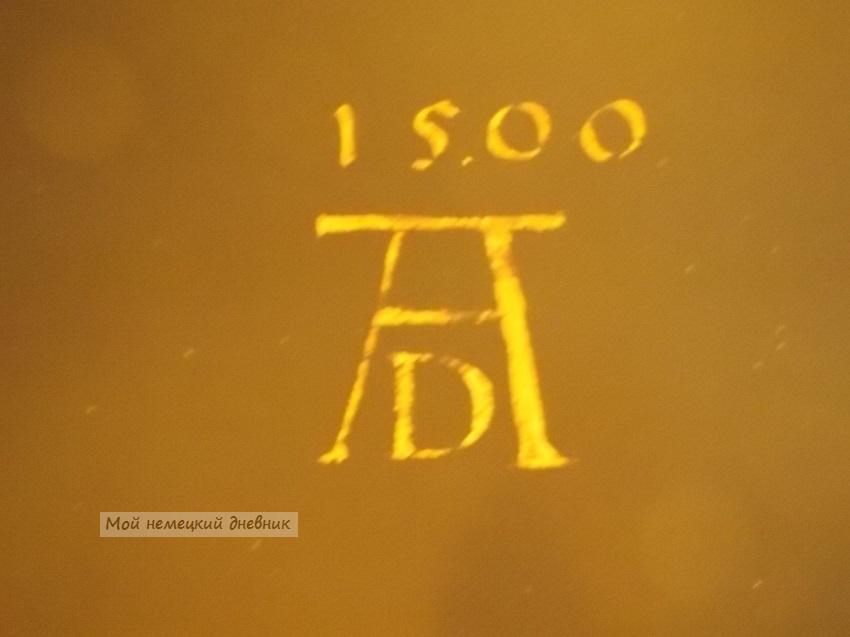

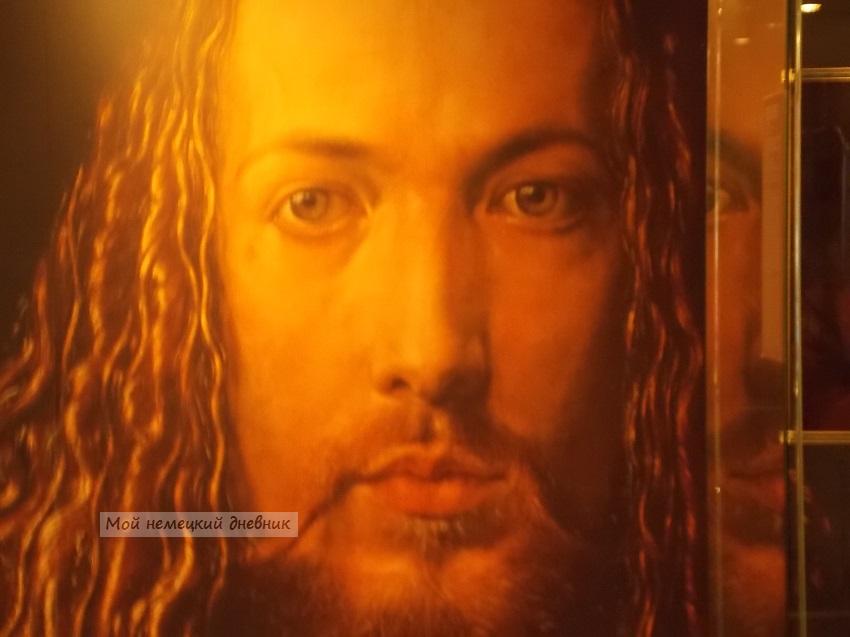

Последний же портрет, который стал наиболее известным и через который когда-то произошло моё первое знакомство с этим выдающимся немецким мастером, требует особой оценки. Прямо на картине автор написал, что это он, указал возраст и даже качество используемых красок — «неисчезающие». Кроме того на портрете стоит, ставший, практически, первым в истории товарным знаком (вот, что значит, немецкая практичность!) его лого: буквы большая «А» и внутри маленькая «D» — его инициалы. Впоследствии мастер везде использовал это лого. Но не это главное.

Не видя ещё ни одной другой работы Дюрера, а только этот автопортрет, я была, можно сказать, потрясена в свое время: чувственное, живое лицо с по детски круглыми, слегка сжатыми губами смотрело на меня, даже с репродукции, умными, всепроникающими глазами.

Репродукция с «Автопортрета в меховом пальто» на стенах музея

Официально картина называется «Дюрер. Автопортрет в меховом пальто». Мех, правда, виден, главным образом, только на воротнике. Поэтому шубой назвать это одеяние не получается.

Более того, общепринято считать, что Дюрер на этом портрете изобразил себя в образе Христа. И правда, не смотря, на аккуратно уложенные волосы, вся темнота картины и сконцентрированность на лице, будто источающем свет, и пальцах, то ли тянущихся застегнуть пуговицу, то ли готовых осенить крещением глядящего, не говорит в пользу обычного горожанина. Да и «шуба»в контексте картины больше похожа на робу, чем на атрибут зажиточности. Автор, не передёрнув точность изображённых деталей портрета, каким-то образом сумел передать свое ощущение от Христа как страдальца и мученика во благо человечества.

- Лого Дюрера впервые появилось на этом автопортрете в 1500 году

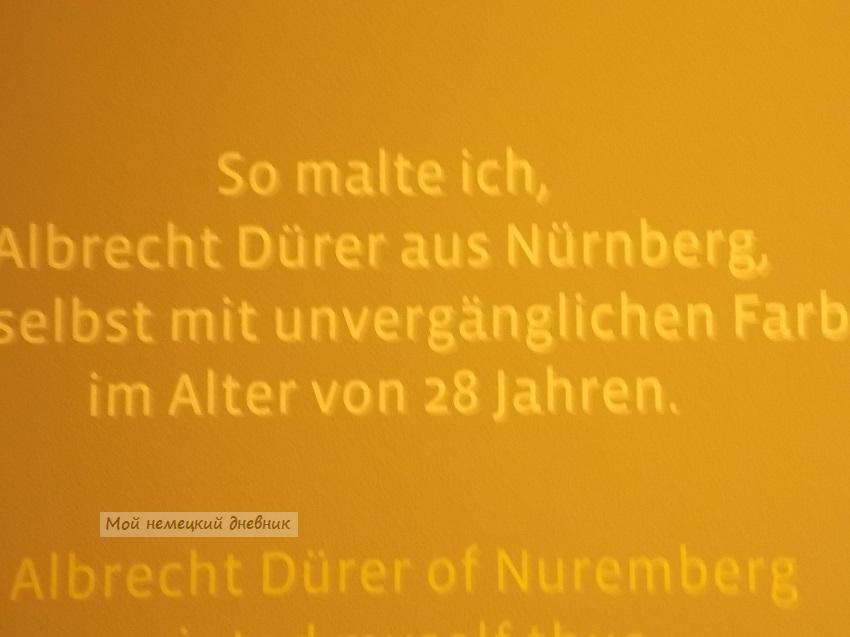

- Надпись на современном немецком воспроизводит текст с картины: «Так рисую я, Альбрехт Дюрер из Нюрнберга себя не выцветающими красками в возрасте 28 лет

Человек на картине живёт, кажется еще минута и он заговорит. Полотно настолько полно жизни, что она просачивается, как я уже сказала, даже с печатных репродукций. Чего, кстати, нельзя сказать о двух живописных копиях этой картины, представленных в музее. На мой взгляд, каждая из них, одна хуже другой. Определенное внешнее сходство достигнуто, но вот этой эмоциональной волны, которая была передана нам великим маэстро ровно на рубеже двух веков, в 1500 году, нет.

Так не только рисовать, но и так думать, мог только гений, и как любой гений, который всегда как великан среди обывателей, Дюрер, скорее всего, был внутренне одинок.

Женился он по настоянию отца на дочери местного врача. Отец, думал скорее всего, о финансовом благополучии своего отпрыска. Но как выясняется, жена Агнес, не слишком то разделяла интересы мужа. И тот факт, у них не было детей и он ее рисовал всего 2 раза за всю жизнь (это не сравнить с Рубенсом, который бесконечно рисовал своих 2-х жен), даёт мне основания предполагать, что Дюрер, будучи тонкой натурой и, судя по комментариям музейных гидов, человеком глубоко порядочным, просто терпел этот брак. О разводе тогда нельзя было даже и думать! Впрочем, сегодня «Агнес» в костюме того времени ведет экскурсии по дому-музею!

У каждого своя судьба! И мы, благодарные потомки, рады тому, что он, Дюрер, просто был и творил, принеся своим талантом частичку разумности не только в дремучее немецкое средневековье, но и в наше, поистине, сумасшедшее время. Свет его работ да будет в веках! Аминь!